ヤング係数とは、物体の変形のしやすさ(しにくさ)を測るための指標です。

ヤング係数が大きければ、その材料は硬く、伸びにくく、変形しにくく、一方でヤング係数が小さいなら、軟らかく、伸びやすく、変形しやすいということです。

またヤング係数は、「ヤング率」「縦弾性係数」「弾性係数」「弾性率」とよばれる場合もあります。

そんなわけで今回のテーマは【ヤング係数】

コンクリートや鋼材の一覧や求め方、単位の変換(換算)などについてまとめていますのでぜひどうぞ!

目次

ヤング係数の求め方&コンクリートや鋼材のヤング係数一覧

ヤング係数について解説していきます。

鋼材やコンクリートのヤング係数一覧

材料の機械的性質まとめはこちら 🙂

材料別になっていますので、ヤング係数やポアソン比、引張強さなどの確認にお使いください。(ヤング係数は黄色部分)

| 材料 | ヤング係数(縦弾性)

E(GPa) |

横弾性係数

G(GPa) |

ポアソン比

ν |

降伏点(体力)

σ₁(MPa) |

引張強さ

σ₂(MPa) |

| 軟鋼

(0.1~0.3%C) |

205 | 80 | 0.3 | 245 | 392 |

| 硬鋼

(0.4~0.6%C) |

205 | 80 | 0.3 | 372 | 490 |

| Ni-Cr鋼(熱処理) | 205 | 80 | 0.3 | 686 | 882 |

| 鋳鋼 | 205 | 80 | 0.3 | 343 | 588 |

| コンクリート | 3.35×104×(γ/24)2×(Fc/60)1/3

γ:単位堆積重量 Fc:設計基準強度 |

ー | |||

| 鋳鉄 | 98 | 34 | 0.3 | 157 | 196 |

| 銅 | 126 | 46 | 0.33 | 軟質:88 | 軟質:225 |

| 硬質:294 | 硬質:314 | ||||

| アルミニウム | 69 | 27 | 0.33 | 軟質:29 | 軟質:69 |

| 硬質:127 | 硬質:137 | ||||

| ジュラルミン | 69 | 27 | 0.33 | 245 | 294 |

| 鉛 | 17 | 7.6 | 0.45 | - | 20 |

| ガラス | 69 | - | 0.22 | - | 39 |

| 合成樹脂 | 4 | - | 0.3 | - | 69 |

縦弾性係数Eはヤング率(ヤング係数)と呼ばれ、材料固有の値です。

さらに横弾性係数(せん断弾性係数)GもEと同じく材料固有の値なので覚えておくと良いでしょう。

コンクリートのヤング係数

一方で、コンクリートのヤング係数(静弾性係数とも呼ぶ)は、コンクリートの単位体積重量や設計基準強度(圧縮強度)に比例します。

コンクリートのヤング係数E=3.35×104×(γ/24)2×(Fc/60)1/3

したがって、鋼材やほかの材料のように決まった値ではないです。

たとえば、γ=23、Fc=24とし、コンクリートのヤング係数を実際に計算してみます。

そうすると、

E=3.35×104×(γ/24)2×(Fc/60)1/3=3.25×104N/m㎡

と分かります。

またコンクリートのヤング係数は、設計基準強度に比例します。

コンクリートの設計基準強度は一般に「24N/m㎡」程度ですが、この強度を大きくなれば、ヤング係数も高くなり、コンクリート強度は増します。

ヤング係数の求め方や単位の変換・換算(鋼材の例題付き)

つづいてはヤング係数の求め方や単位についてです。

ヤング係数の求め方

ヤング係数の求め方は以下のとおり。

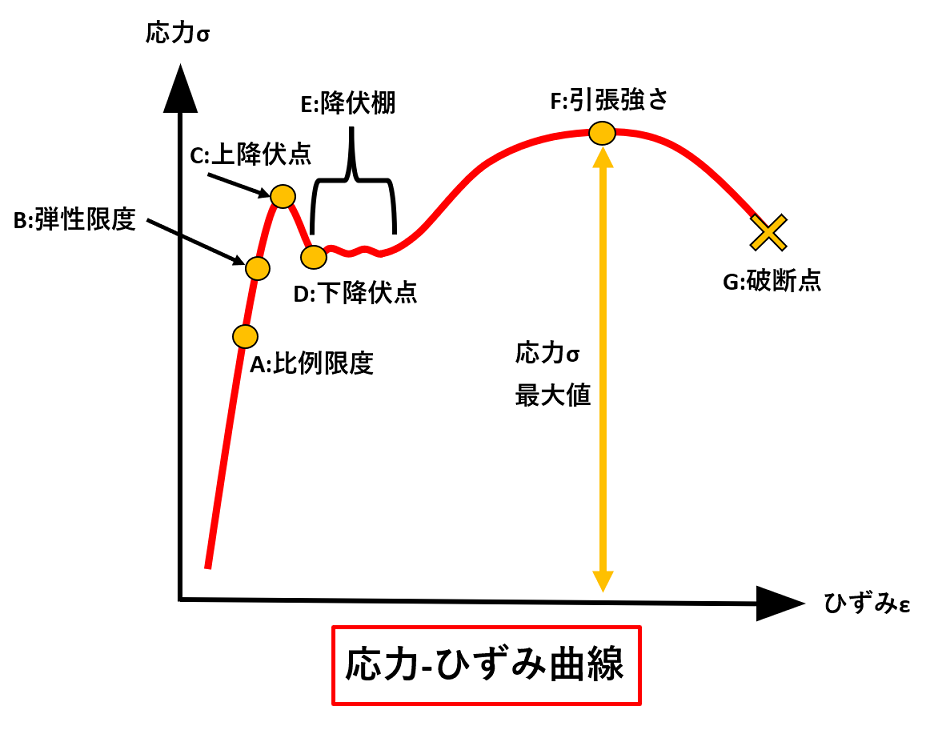

ヤング係数E=応力度σ÷ひずみε

部材に生じる応力度とひずみを計測し、ヤング係数を算定します。

さらに弾性材料の場合、応力度はヤング係数またはひずみと比例関係(σ=Eε)にあります。

ヤング係数の単位や単位変換

またヤング係数の単位は

N/m㎡

kgf/cm2

MPa(メガパスカル)

GPa(ギガパスカル)

などで表します。

ヤング係数の単位を、N/m㎡からPaに変換するとき、N/mm²=MPaで換算を行います。

たとえば鋼のヤング係数の単位は、

205000N/mm2=205000MPa

に単位変換でき、単位変換しても値が変わりません。

次にN/mm2からGPaに単位変換すると、

205000N/mm2=205GPa

となります。

とくに鋼材の場合は、ヤング係数の桁数が多いので、GPaで表記することが多いです。

ヤング係数の求め方&コンクリートや鋼材のヤング係数一覧&単位変換まとめ

ヤング係数一覧

| 材料 | ヤング係数(縦弾性)

E(GPa) |

横弾性係数

G(GPa) |

ポアソン比

ν |

降伏点(体力)

σ₁(MPa) |

引張強さ

σ₂(MPa) |

| 軟鋼

(0.1~0.3%C) |

205 | 80 | 0.3 | 245 | 392 |

| 硬鋼

(0.4~0.6%C) |

205 | 80 | 0.3 | 372 | 490 |

| Ni-Cr鋼(熱処理) | 205 | 80 | 0.3 | 686 | 882 |

| 鋳鋼 | 205 | 80 | 0.3 | 343 | 588 |

| コンクリート | 3.35×104×(γ/24)2×(Fc/60)1/3

γ:単位堆積重量 Fc:設計基準強度 |

ー | |||

| 鋳鉄 | 98 | 34 | 0.3 | 157 | 196 |

| 銅 | 126 | 46 | 0.33 | 軟質:88 | 軟質:225 |

| 硬質:294 | 硬質:314 | ||||

| アルミニウム | 69 | 27 | 0.33 | 軟質:29 | 軟質:69 |

| 硬質:127 | 硬質:137 | ||||

| ジュラルミン | 69 | 27 | 0.33 | 245 | 294 |

| 鉛 | 17 | 7.6 | 0.45 | - | 20 |

| ガラス | 69 | - | 0.22 | - | 39 |

| 合成樹脂 | 4 | - | 0.3 | - | 69 |

ヤング係数の求め方

ヤング係数E=応力度σ÷ひずみε

コンクリートのヤング係数E=3.35×104×(γ/24)2×(Fc/60)1/3

ヤング係数の単位

- N/m㎡

- kgf/cm2

- MPa(メガパスカル)

- GPa(ギガパスカル)

ヤング係数の単位変換(換算)

N/mm²=MPa

N/mm2=(1/1000)GPa

以上です。

ありがとうございました。