今回のテーマは【アルキメデスの原理】

複雑な形の部品などの体積を簡単に調べるために仕事でもよく使う方法です。

原理や方法をわかりやすく簡単に解説しますのでぜひご覧ください。

浮力や密度、公式などについてみていきましょう!

目次

アルキメデスの原理をわかりやすく簡単に!浮力や密度&公式を解説

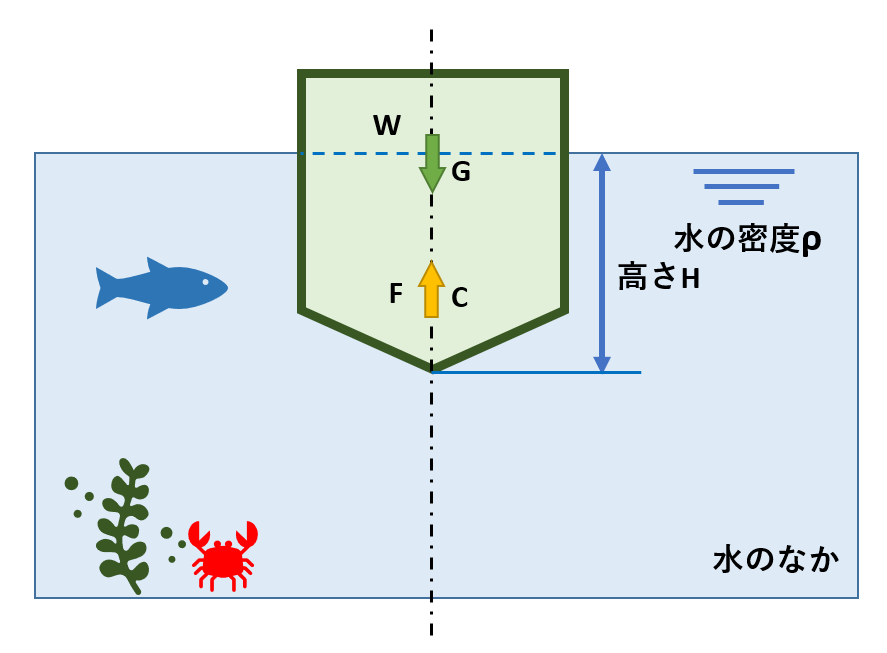

【浮力★図解】

まずは原理から!

アルキメデスの原理とは?わかりやすく解説

【アルキメデスの原理】とは、簡単に言えば水のなかで浮く力を表す「浮力」のことを指しています。

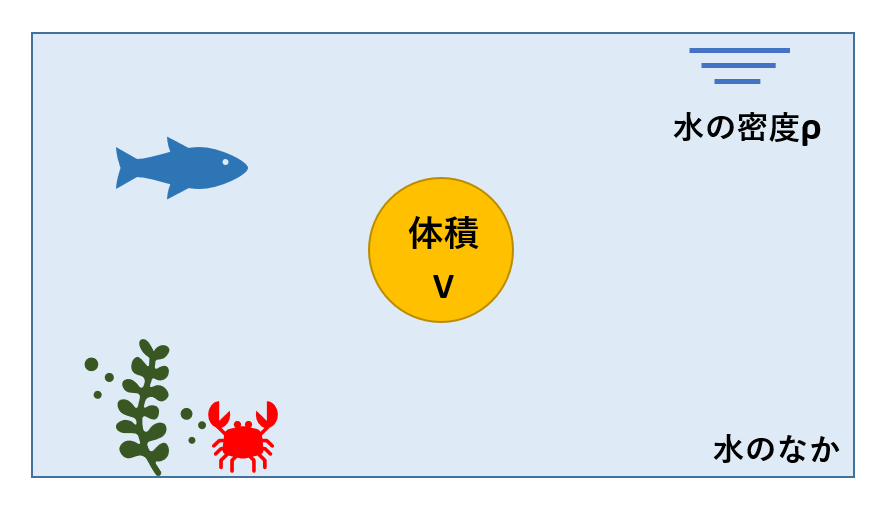

そして静止した水中にある物体は、その体積分と等しい鉛直上向きの力(浮力)を受けるというものです。

つまり静止中の物体は、浮力分だけ軽くなっており、これを【アルキメデスの原理】と定義されています。

もっと身近な例で考えてみると、たとえばお風呂に入ったときを考えてみましょう。

水がたっぷり入った浴槽に体を沈めると、水が勢いよく流れ出しますよね?

その流れ出した水の量は、あなたの体が水に入った分の体積と同じであるというわけです。

アルキメデスの原理の公式をわかりやすく解説!浮力について

ここで、成り立つ公式を確認しておきましょう。

今までの話をまとめると、浮力は

F=ρgV

- F=浮力[N]

- ρ=水の密度[kg/m3]

- V= 物体の水没している部分の体積[m3]

- g : 重力加速度[m/s2]

で表すことができます。

ここでの浮力の大きさは、水中にある物体の密度には関係しないことが分かりますね。

一方、水よりも物体の平均密度が小さい場合には、物体はその一部を水面より上に突出させた位置となって、重力と浮力はつりあいます。

(例としては、コップに氷をいれると、一部水から飛び出しているがある状態:氷の密度<水の密度)

ρgV=mg

- m : 物体の質量[kg]

- ρ=水の密度[kg/m3]

- V= 物体の水没している部分の体積[m3]

- g : 重力加速度[m/s2]

この式より、水の密度ρが分かっていれば、物体の質量mを、ρやVによって算出することができます。(水没している部分の体積Vを測定)

逆に複雑な形の部品で体積Vを求めることが難しい場合では、水に沈めて溢れた分の水の量と質量を確認すれば、簡単に体積を求めることができるというわけ。

僕は機械エンジニアとして車の部品における品質管理の仕事をしていますが、複雑な形の部品の体積を調べるときなどによく【アルキメデスの原理】を利用しています。

アルキメデスの原理のポイント!密度について

なお、上記で示した法則は、流体の性質が密度(のみ)を通じて反映されており、流体の種類(液体か気体かなど)は問わず、物体の形状や材質にも無関係です。

たとえば熱気球は、加熱することで密度を低くした空気が、密度が高いままの周囲大気に対して示す浮力を利用します。

また水に浮く物体(船など)では、密度の高い塩水の場合には、真水の場合に比べ、体積あたりの浮力が大きくなり、水面下の体積が変化しますよ。

もし、もっと浮力についてくわしく知りたいという方は、別記事で例題にチャレンジしてみてください。(計算例題付き)

アルキメデスの原理をわかりやすく簡単に!浮力や密度&公式まとめ

【アルキメデスの原理】とは、簡単に言えば水のなかで浮く力を表す「浮力」のことを指す

そして静止した水中にある物体は、その体積分と等しい鉛直上向きの力(浮力)を受ける

浮力F=ρgV

- F=浮力[N]

- ρ=水の密度[kg/m3]

- V= 物体の水没している部分の体積[m3]

- g : 重力加速度[m/s2]

ρgV=mg

- m : 物体の質量[kg]

- ρ=水の密度[kg/m3]

- V= 物体の水没している部分の体積[m3]

- g : 重力加速度[m/s2]

以上です。

ありがとうございました。