今回のテーマは【鉄骨造(S造)】

S造の種類・特徴・施工について解説していきます。

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ 😀

目次

S造とは?鉄骨材料の種類・特徴・施工まるっと解説

S造とは、柱や梁などの骨組みに形鋼や鋼管などの鋼材を用いた構造のことで、鉄骨造とも呼ばれます。

超高層ビルや大スパンの工場、体育館など、大きな建物に広く採用されています。

鋼管は丸形や角形の管状に加工した鋼材で、建物の骨組みでは主に柱に用いられるよ

S造の特徴

S造の特徴としてメリット&デメリットはこんな感じ 🙂

| メリット | デメリット |

| 鋼材は粘り強く、大スパンや超高層の建築に適している

鉄筋コンクリート造に比べて軽量でありながら強度もある 一般的に工事の工期が短い 工場で製造・加工されるため、品質が安定している |

高熱で強度が低下するため、耐火被覆が必要

錆びやすいので、十分な防錆処理が必要 断熱性が極めて低く、居住性を高めるため断熱処理、結露対策などが必要 |

S造の種類

鉄骨造の代表的な種類には、ラーメン構造とトラス構造の2種類があります。

ラーメン構造

柱や梁などの鉄骨を剛接合した構造で、鉄筋コンクリート造でもよく使われます。

床にはデッキプレートを取り付け、その上にコンクリートを流し込んで床スラブとする方法が一般的です。

また、水平荷重に抵抗するため、ブレース(筋交い)を設ける場合もあります。

オフィスビルや集合住宅など、中高層建築に用いられることが多いです。

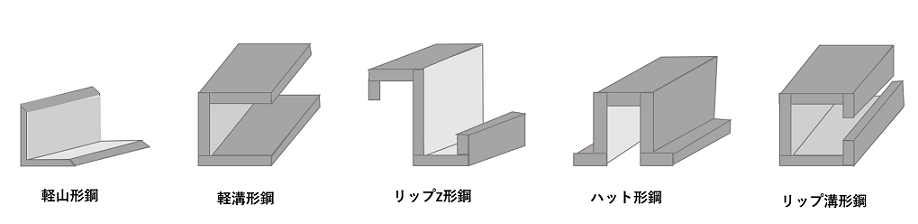

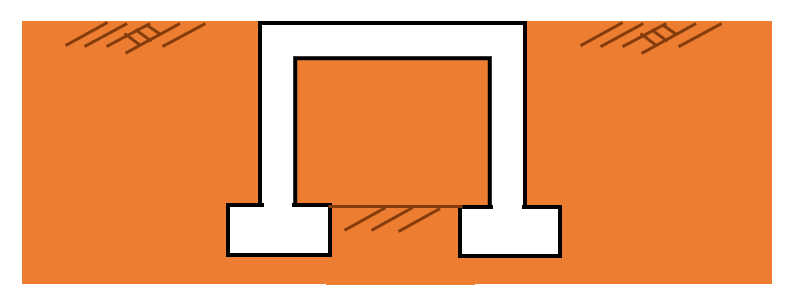

トラス構造

トラス構造は、部材同士をピン接合し、三角形を基本単位として部材を組み立てる構造です。

柱や梁などに用いられます。

三角形という安定した形で骨組みを構成することで、小段面の部材でもバランス良く荷重を分散でき、大きなスパンの空間を建てることができるのがポイントです。

【関連記事】

S構造の施工

S造の施工では、部材同士を高力ボルトや溶接などで接合します。

主要な材料である鋼材は不燃材料ですが、高熱を受けると強度が低下…。

500℃くらいで強度が半減し、1,000℃近くでほぼゼロとなるので、高熱に強い材料で覆う必要があります。

これを「耐火被覆」といい、一般的にセメントにロックウールを混ぜたものを吹き付ける、ロックウール吹付けなどが用いられます。

鋼材を強く締め付けることで生じる摩擦力によって接合するよ

S造に使われる鋼材

鋼材は鉄骨造(S造)の骨組み鉄筋に使われます。

ここでは鉄骨造に使われる鋼材を説明していきますね 😉

S造・鋼材の性質

まずは鋼材の性質をサクッと確認しておきましょう。

鋼材は不燃材料ですが、高熱を受けると強度が低下します。

また空気中では酸化して錆びてしまいます。

このため建物に用いるときは、「熱と錆(さび)」に対する配慮が必要です。

S造・鋼材の種類・構造用鋼材

建築材料に用いられる鋼材は主に炭素鋼です。

炭素鋼は炭素の含有量で強さや硬さなどが異なり、軟鋼や硬鋼などに分けられます。

とくに炭素の含有量が少なくやわらかい軟鋼は、うすく伸ばしたり、成形したりしやすいことから、建築用の鋼材としてよく使われています。

そして鋼材には、形鋼や鋼板、鋼棒などの種類があります。

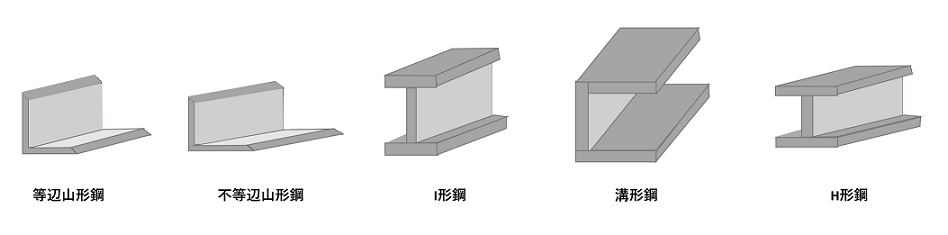

形鋼の種類

形鋼(かたこう)とは、あらかじめH形、L形などの一定の断面形状に成形された、材軸方向に長い鋼材の総称です。

形鋼には重量形鋼と軽量形鋼の2つがあります。

重量形鋼は大規模な鉄骨造の骨組みに、軽量形鋼は住宅などに用いられるのが一般的です。

| 重量形鋼 | 鉄鋼を1,300℃程度の高温で熱して圧延(熱間圧延)し成形したもの

鉄骨造の構造材としてよく用いられ、主にH形鋼やI形鋼(アイビーム)などが多く使われている

|

| 軽量形鋼

(ライトゲージ) |

薄板鋼板を低温で圧延(冷間圧延)して成形したもの

薄くて軽いが強度はあるので、鉄骨プレハブ住宅の構造材や、壁・天井などの鉄骨下地材などに用いられる リップ溝形鋼(C形チャンネル)は壁下地のスタッド(間柱)や天井の野線など、下地材にも多く使われる

|

鋼板の種類

鋼板は、板状に加工した鋼材で、表面に凸凹をつけたものや波形にしたものなどがあります。

鉄骨造の床に用いるデッキプレートが代表的です。

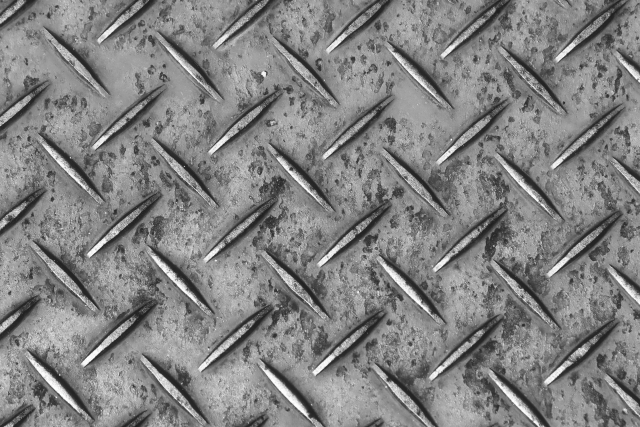

| 縞(しま)鋼板 | 縞鋼板は鋼板の表面にひし形や格子形の凸凹をつけたもので、すべり止め効果があるほか、たわみに強いことから外部階段、工場の床材などに使われる |  |

| デッキプレート | 波型に凸凹加工された鋼板の一種

鉄骨造などでは床にコンクリートを打つときの型枠を兼ねて敷き込まれることも多い |

|

| キーストンプレート | デッキプレートを軽量化、波も小さくした鋼板の一種

床、屋根、外装用下地などに用いられる |

棒鋼の種類

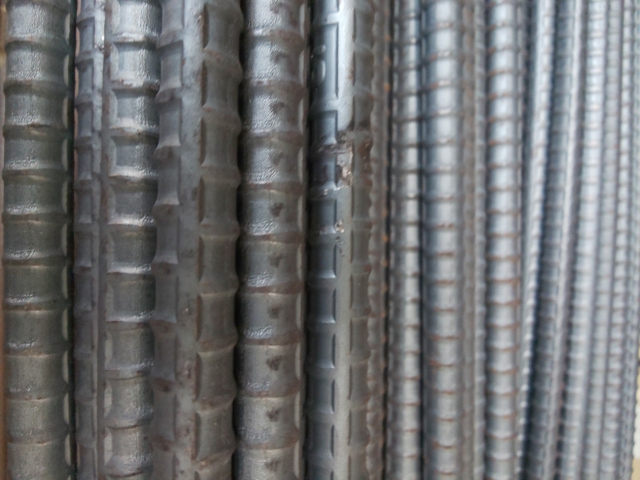

鉄筋には丸鋼や表面に突起(リブ)のついた異形棒鋼などがあります。

鉄筋とコンクリートは相性のよい組み合わせですが、互いがよく付着し合わないと鉄筋コンクリートとして一体的な働きができません。

このため現在は、表面の突起(リブ)でより付着面積を大きくした異形棒鋼(異形鉄筋)を使うのが主流です。

S造とは?鉄骨材料の種類・特徴・施工まとめ

S造は、柱や梁などの骨組みに形鋼や鋼管などの鋼材を用いた構造のこと

S造のSは、Steel(スチール)の略。超高層ビルや大スパンの工場、体育館など、大きな建物に広く採用されている

さまざまな形や種類があるが、性質を理解し施工することが大切

| メリット | デメリット |

| 鋼材は粘り強く、大スパンや超高層の建築に適している

鉄筋コンクリート造に比べて軽量でありながら強度もある 一般的に工事の工期が短い 工場で製造・加工されるため、品質が安定している |

高熱で強度が低下するため、耐火被覆が必要

錆びやすいので、十分な防錆処理が必要 断熱性が極めて低く、居住性を高めるため断熱処理、結露対策などが必要 |

以上です。

ありがとうございました。

.png)