今回のテーマは図面における【テーパーとこう配】について!

図解で簡単に解説していますのでぜひどうぞ 🙂

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からご覧ください。

目次

図面テーパーの書き方と意味&表記(記号)とは?こう配の記入方法も解説

まずはテーパーとこう配におけるJISの定義から!

| テーパ (taper) | 投影図又は断面図における相交わる2直線間の相対的な広がりの度合い |

| こう配 (slope) | 投影図又は断面図における直線の、ある基準線に対する傾きの度合い |

(参考:JIS Z 8114)

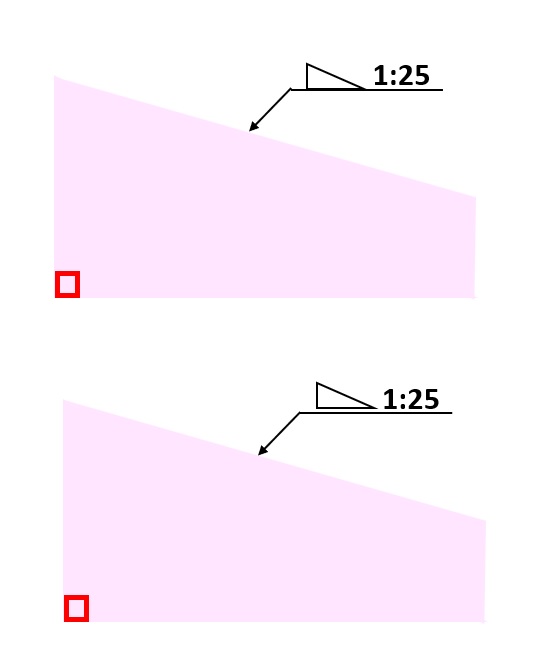

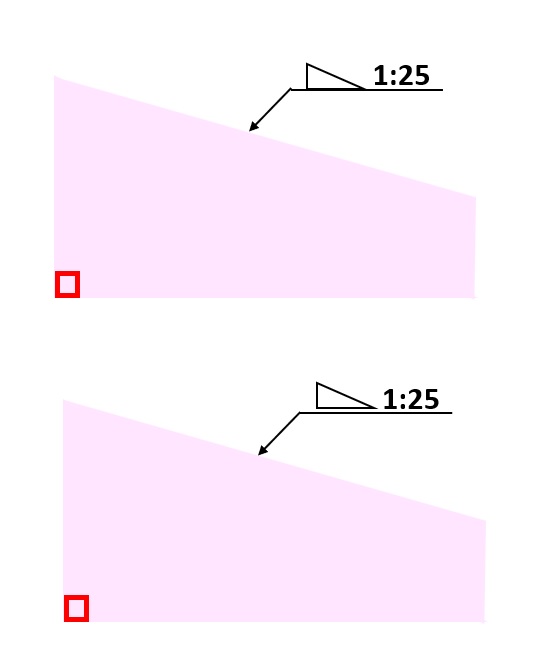

以下の図のように、四辺形の一辺が傾斜した図形があって片側だけ傾斜している場合、その傾斜のことを「こう配」と言います。

.jpg)

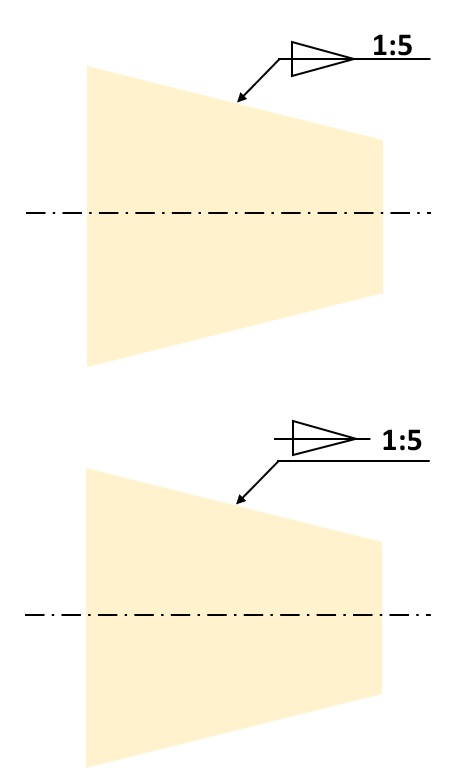

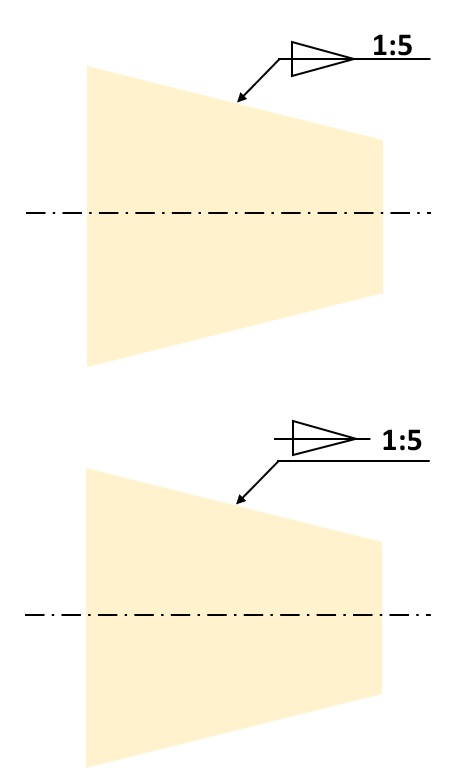

一方で、上下対称に傾斜している場合を「テーパ」と言います。(以下図解参照)

.jpg)

それぞれの図面記入方法は以下の通りです。

| こう配 | テーパ |

|

|

こう配は、こう配部分から引き出し線を引出し、わずかに離してこう配の方向を示す図記号とその値を記入します。

またテーパは、テーパ部から引き出し線を引出し、テーパの向きを示す図記号を記入するか、わずかに離して記入し、そのあとにテーパ比を記入すればOKです。

さらにテーパ部の寸法などで、寸法を指示する点または線をとくに明確にする必要がある場合などでは、以下の図のように寸法線に対して適当な角度(一般には60°)をもつ、互いに平行な寸法補助線を用いて示せばよいことになっています。

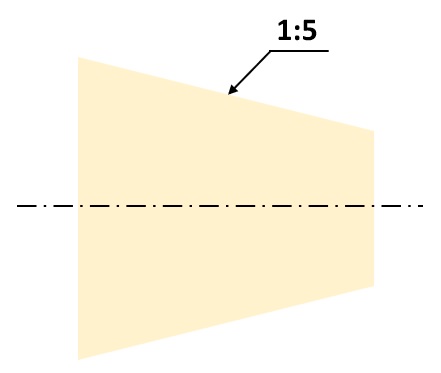

なお、図面から明らかであって、こう配やテーパの向きを指示する必要がない場合は、図記号を省略してもOKです。(以下図解参照)

ただしテーパの値は、軸と穴がそのテーパ面で正確にはまり合う場合以外は記入してはいけません。

一方、図面の表記関連としてはCやCRの表記についても併せてチェックしてみてください。

そのほかは製図・図面カテゴリーをぜひどうぞ!

図面でのテーパー方式記入方法と記号

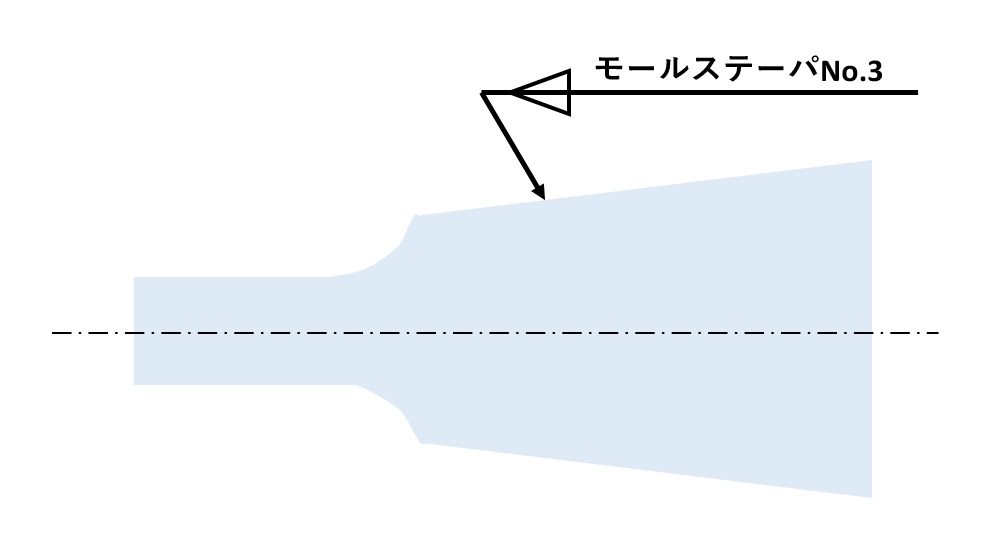

図面上にテーパ方式を指定する場合には、その名称と番号を以下の図のように記入して下さい。

【テーパ方式記入例】

なお、製作図には、作業上の便宜をはかり、テーパ値(例”1:19.922”)によって指示しても良いとされています。

図面テーパーの書き方と意味&表記(記号)とは?こう配の記入方法まとめ

.jpg)

図面で上下対称に傾斜している場合を「テーパ」と呼ぶ

| テーパ (taper) | 投影図又は断面図における相交わる2直線間の相対的な広がりの度合い |

| こう配 (slope) | 投影図又は断面図における直線の、ある基準線に対する傾きの度合い |

テーパとこう配の図面表記方法

| こう配 | テーパ |

|

|

以上です。

ありがとうございました。